OEINS Talkrunde zu Bürger:innenbeteiligung in Oldenburg

19. November 2021

Baufortschritt Helleheide – Abriss der Halle 145

3. Dezember 2021

OEINS Talkrunde zu Bürger:innenbeteiligung in Oldenburg

19. November 2021

Baufortschritt Helleheide – Abriss der Halle 145

3. Dezember 2021Was bedeutet eigentlich… „Dezentrale und Zentrale Wärmeversorgung“?

Mit dem Format „Was bedeutet eigentlich…?“ wollen wir Ihnen Fachthemen und Begrifflichkeiten rund um das ENaQ-Projekt leicht und verständlich erklären. Heute geht es in dem Beitrag des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) um das Thema Wärmeversorgung im Quartier:

Die Wärmeversorgung von Gebäuden lässt sich in zwei grundsätzliche Optionen unterscheiden: Zum einen gibt es die dezentrale Objektversorgung, dabei wird ein Energieträger direkt im Haus in Wärme zum Heizen oder in warmes Wasser umgewandelt. Zum anderen kann über Wärmenetze zentral erzeugte Wärme zu den angeschlossenen Häusern transportiert werden. Beides hat Vor- und Nachteile und auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Anwendung.

Die zentral eingesetzten Wärmeerzeuger sind in der Regel effizienter als jene in der dezentralen Objektversorgung. Das liegt an der Optimierung der Anlage selbst, da sich für größere Anlagen ein höherer Aufwand lohnt. Zum anderen werden die Wärmeerzeuger, die in Wärmenetze einspeisen, von Fachleuten betrieben, die einen möglichst optimalem Einsatz der verfügbaren Anlagen planen und umsetzen. Es gibt zwar dezentrale Objektversorgung, bei der ebenfalls sowohl Anlage als auch Fahrweise optimiert werden, dies sind dann aber gewerbliche Anwendungen (zum Beispiel in der Industrie, in Krankenhäusern oder auch größeren Wohnanlagen von Wohnungsbaugesellschaften), bei denen sich der Aufwand zur Anlagenoptimierung aufgrund des hohen Verbrauchs lohnt.

Bei der zentralen Wärmeerzeugung können Wärmequellen genutzt werden, die für Einzelobjekte in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehören beispielsweise industrielle Abwärme, Umweltwärmequellen wie Flusswasser oder Abwärme im Klärwerk. Beim Transport der Wärme zu den angeschlossenen Häusern fallen allerdings Wärmeverluste an. Auch wenn die Fernwärmeleitungen gut isoliert sind, so sind sie doch wärmer als die Umgebung und geben dadurch Wärme ab. Deswegen lohnen sich Wärmenetze vor allem in dicht besiedelten Räumen. Aufgrund der kurzen Wege zwischen den angeschlossenen Gebäuden, fallen die Wärmeverluste geringer aus, als wenn die Transportwege länger wären. Man spricht dann von einer hohen Wärmeliniendichte, also einer großen Wärmemenge je Meter Wärmenetz. Außerdem ist das Verhältnis der Wärmeverluste zur Wärmemenge, die in die Gebäude geliefert wird, vorteilhaft: Es geht prozentual nicht so viel Wärme verloren, weshalb in der Summe auch weniger Wärme durch das Wärmenetz transportiert werden muss. Bei der Objektversorgung hat man hingegen keine Verteilverluste, da die Wärme direkt dort erzeugt wird, wo sie auch konsumiert wird.

Vor allem in Wohngebäuden basiert die Auswahl der Wärmeerzeuger auf pauschaleren Annahmen und – abgesehen von Smart Home Anwendungen – findet die Einstellung der Fahrweise einmalig bei der Installation statt, wenn von Heizungstechniker*innen die Heizkurve eingestellt wird. Das ist etwas, was nur selten von Bewohner*innen an ihr Nutzungsverhalten angepasst wird. So ist der Betrieb der Wärmeerzeugungsanlagen eher am Standard ausgerichtet und weniger am Optimum. Damit einher gehen schlechtere Wirkungsgrade der Wärmeerzeuger.

Bisher kamen sowohl in der Objektversorgung als auch bei der Wärmeerzeugung für Wärmenetze hauptsächlich fossile Energieträger zum Einsatz. Diese wurden zur Wärmeerzeugung verbrannt und dabei der Wärmeträger (zum Beispiel Wasser, das durch die Heizungen fließt) erhitzt. Verbrennungsprozesse laufen generell bei hohen Temperaturen ab. Es ist also in der fossilen Wärmeerzeugung kein Problem, notwendige Temperaturniveaus für ausreichende Heizung und zur Gewährung von Hygienestandards im Trinkwasser sicherzustellen. Hohe Temperaturen des Heizungswassers sind zum Beispiel bei Altbauten oder schlecht gedämmten Gebäuden notwendig, wo eine große Wärmeübertragung an den Raum stattfinden muss, um ein behagliches Raumklima auch bei geringen Außentemperaturen zu gewährleisten. Da etwa 63% der Gebäude in Deutschland noch vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1979 gebaut wurden, waren bisher entsprechend hohe Temperaturen Standard[1]. Außerdem kann die Verbrennung bedarfsgerecht gesteuert werden: Ein Heizkessel springt im Winter öfter an als im Sommer, wenn nur Warmwasser zum Duschen benötigt wird.

Anders ist es bei der erneuerbaren Wärmeerzeugung. Wärmetechniken wie Solarthermie oder Wärmepumpen sind effizienter, wenn sie Wärme auf nicht allzu hohem Temperaturniveau liefern müssen. Außerdem ist eine Abhängigkeit vom Wetter vorhanden, oder bei der Nutzung von Abwärme vom jeweiligen vorgelagerten Prozess, dessen Abwärme genutzt werden soll. Allgemein führt die Nutzung von Wärmequellen mit niedrigerem Temperaturniveau zu mehr Herausforderungen, wenn es darum geht, grüne Wärme mit den erforderlichen Temperaturen und zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Die Verbrennung von Biomassen (z.B. Biogas oder Holzpellets) ist hingegen sehr ähnlich zur bisherigen Anwendung von Gas- oder Heizölkesseln. Diese Energieressourcen sind aber auch begrenzt, für eine nachhaltige Anwendung darf nicht mehr aus der Natur entnommen werden, als nachwachsen kann. Es ist also bei der Nutzung nachhaltiger Wärmequellen einiges mehr zu berücksichtigen als bisher.

Bei der Auslegung von möglichst nachhaltigen Energiesystemen für Quartiere, wie es in ENaQ passiert, ist es hilfreich, die Wärmebedarfe möglichst genau im Vorhinein abzuschätzen. Da fließen dann Gebäudestandards, Bewohner*innenstrukturen und Wetterprognosen zusammen, um den Wärmebedarf zu simulieren. Dabei werden auch Zeitabhängigkeiten des Wärmebedarfs simuliert, denn es ist klar, dass im Winter mehr Wärme benötigt wird als im Sommer. Aber es gibt auch Schwankungen über den Tag: Viele Menschen duschen beispielsweise morgens, da muss dann auch das Bad warm und Warmwasser verfügbar sein. Über den Tag nimmt der Sonnenschein zu und gut gedämmte Häuser benötigen dann weniger Wärmezufuhr, um eine angenehme Raumtemperatur zu halten. Aber auch interne Wärmegewinne, zum Beispiel durch die Nutzung des Herds oder anderer elektrischer Geräte samt deren typischer Nutzungszeit werden in die Berechnung aufgenommen. Unter Berücksichtigung all dessen werden für jedes geplante Gebäude Wärmebedarfszeitreihen berechnet.

Um die zentrale Wärmeerzeugung in Verbindung mit einem Wärmenetz zu ermöglichen, muss dann noch ein Gesamtwärmebedarf des Quartiers berechnet werden. Dabei gehen die jeweiligen Bedarfszeitreihen der Einzelgebäude mit ein, aber auch das Wärmenetz, in dem bei der Verteilung der Wärme Verluste entstehen. In der Heizzentrale muss dann die gesamte erforderliche Wärmemenge, die sich aus Bedarfen und Verlusten zusammensetzt, erzeugt werden.

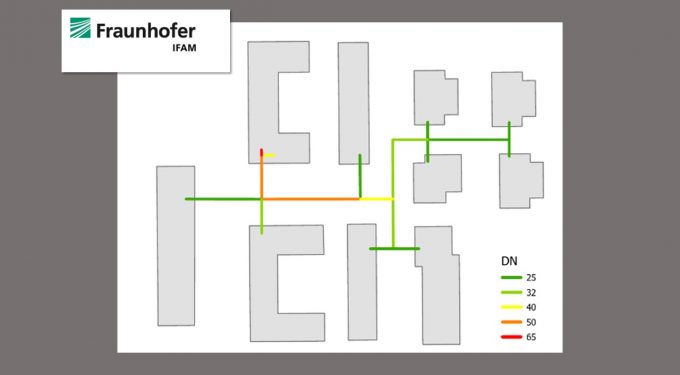

In der Gruppe Energiesystemanalyse des Fraunhofer IFAM wurde ein Tool entwickelt, das basierend auf den Gebäude-Bedarfszeitreihen und einem vordesignten Wärmenetz die notwendige Wärmeerzeugung in der Heizzentrale berechnet. Mit dem Tool lassen sich unterschiedliche Wärmeversorgungsoptionen vergleichen, die sich zum Beispiel durch unterschiedlich hohe Temperaturniveaus oder unterschiedlich gut gedämmte Wärmenetze unterscheiden. Dadurch kann schon vor der Umsetzung verglichen werden, welche Maßnahmen welchen Einfluss auf die Wärmeversorgung und die enthaltenen Wärmeverluste haben. Es kann auch eine variable Temperatur im Wärmenetz eingestellt werden, so kann beispielsweise im Winter die Temperatur des Wärmeträgers höher angenommen werden als im Sommer. Indem die Ergebnisse der Simulationen verglichen werden, kann die bestmöglich angepasste Kombination aus Wärmeerzeugungstechnik und Wärmeverteilung ausgewählt werden, die lokale Gegebenheiten berücksichtigt und Zielvorgaben bezüglich der Nachhaltigkeit erfüllt.

Das Tool wurde open source zur Verfügung gestellt und soll über ENaQ hinaus Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen helfen, die Wärmewende im Quartier voranzubringen.

[1] [1] https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/gebaeude/